El acto presidido este martes por los Reyes Felipe y Letizia es la culminación a todo un ciclo conmemorativo del 1.200 aniversario del «Fuero de Brañosera», un hito histórico que marcó el municipalismo en España

Los Reyes Felipe y Letizia visitaban este martes la localidad palentina de Brañosera para presidir los actos conmemorativos del 1.200 aniversario del Fuero de Brañosera, en los que también han participado autoridades políticas como el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, o la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañando al Ayuntamiento anfitrión, encabezado por su alcalde, Jesús María Mediavilla.

Uno de los episodios más singulares de la provincia de Palencia que definió el periodo de la Reconquista y marcó el devenir del municipalismo español.

El nacimiento de un nuevo Derecho

La época conocida como la «Reconquista» en la Península Ibérica generó un fenómeno crucial: la despoblación y posterior repoblación de territorios, especialmente en las zonas de frontera con el territorio musulmán. Un momento en el que la población cristiana buscó refugio, principalmente, en las montañas cantábricas y pirenaicas, tal y como explica el investigador Félix J. Martínez Llorente, de la Universidad de Valladolid, en su artículo «El Fuero de Brañosera en el contexto de las cartas pueblas hispanas«, publicado en el libro «En tiempos del Fuero de Brañosera. El reinado de Alfonso II El Casto (791-842)», que edita el Ayuntamiento.

En un contexto en el que la desaparición del reino visigodo y sus estructuras políticas había dejado un vacío de poder y una regresión en las formas de vida tradicionales, el derecho visigodo, contenido en el Liber Iudiciorum, quedó desfasado al no poder resolver las nuevas situaciones socioeconómicas y políticas de la época. Esto dio lugar a la aparición de un nuevo derecho, adaptado a las circunstancias, que surgió para complementar o innovar el antiguo derecho, reflejando una pervivencia de la tradición jurídica visigoda. Este nuevo derecho se basaba más en la esencia y tradición del Liber Iudiciorum que en su invocación directa, y se reflejaba en diversos documentos.

En este contexto, las cartas pueblas y fueros que aparecieron entre los siglos IX y XII actuaron como complemento, precisión o innovación al Liber Iudiciorum, que seguía siendo el derecho general. Estos instrumentos jurídicos estaban estrechamente ligados al fenómeno de la despoblación/re repoblación en zonas de frontera, como es la actual Montaña Palentina.

Ventajas para los «repobladores»

Avanzar en la Reconquista exigía ir asentando poblaciones hacia el sur en aquellos lugares que establecía la autoridad regia. Y para estimular ese avance, la repoblación se sustentó en la concesión de significativas ventajas económicas, sociales y políticas a los nuevos pobladores por parte del monarca o sus delegados.

Jurídicamente, estas tierras se consideraban «realengo», derivado del concepto romano de res publicae o res nullius que pasaron a integrar el patrimonio real. Los reyes tenían el disfrute de «regalías», algunas indelegables (como dictar leyes, justicia) y otras delegables. Entre estas últimas se encontraba la capacidad de disponer de bienes abandonados o sin titular conocido (res nullius o bona vacantia) en favor de particulares, cediendo el uso y disfrute (dominio útil) pero reteniendo la propiedad (dominio eminente).

El mecanismo inicial para la ocupación de tierras bajo amparo regio o delegado fue la «presura» (o aprisio en Cataluña). La presura auspiciada por el poder público otorgaba al poblador un derecho real sobre la tierra ocupada, superando la mera posesión y permitiendo incluso disponer del predio. En el ámbito oriental del reino astur (futura Castilla), la presura en el siglo IX solía surgir de la iniciativa privada, mientras que en el ámbito astur-leonés occidental era protagonizada por el rey y sus delegados.

Una manifestación particular de la presura fueron las «presuras colectivas», formalizadas mediante la expedición de una «carta de población» por parte del magnate o delegado regio. Estas cartas surgieron a principios del siglo IX en zonas fronterizas e inseguras como instrumentos para favorecer el asentamiento y la colonización, garantizando lo reconocido y otorgado a los pobladores y delimitando el espacio físico.

Las «cartas de población»

El contenido fundamental de estas cartas de población era derecho privilegiado para quienes aceptaran sus condiciones. Estos privilegios podían ser de naturaleza penal (exoneración de responsabilidad anterior), tributaria (exenciones del pago de tributos o prestaciones personales) o patrimonial (obtención de la propiedad de las tierras roturadas) y representaban constituía una exoneración de la aplicación del derecho general del reino (el Liber Iudiciorum) en las materias expresamente reconocidas. Jurídicamente, la carta de población era una oferta contractual del monarca o sus oficiales, con beneficios para promover la colonización.

Cuando la carta de población iba más allá de simples beneficios iniciales y recogía preceptos jurídicos que innovaban respecto al derecho general, se hablaba más propiamente de «fuero». La «carta puebla» o «cartas de población» podían referirse a concesiones ad populandum, contratos agrarios colectivos para explotación de un término, o cartas de privilegios y franquicias para fijar población. Una vez expedida, los colonos iniciales asumían tareas de atraer más pobladores, asignaban solares, fijaban directrices económicas y el estatuto jurídico, custodiando el documento.

La «Carta Puebla» de Brañosera

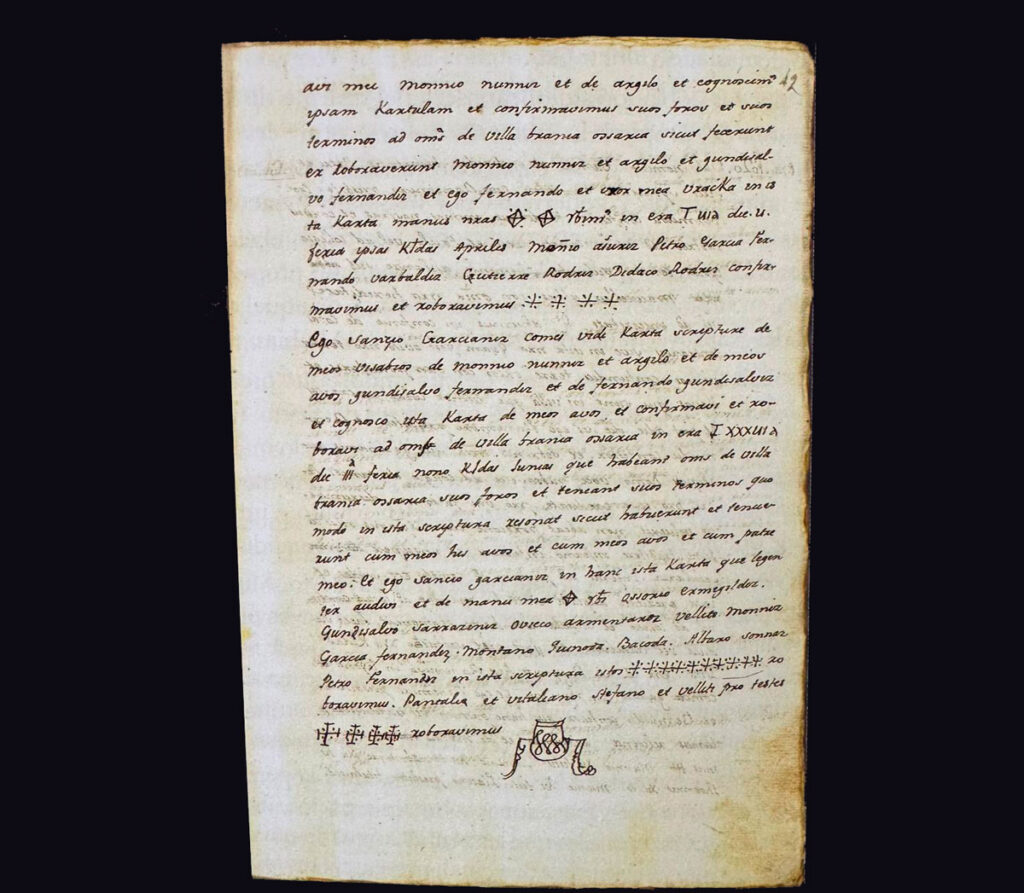

La carta de Brañosera es considerada como un valioso testimonio de carta de población en los reinos de León y Castilla.

El contexto histórico de Brañosera se remonta al antiguo ducado visigodo de Cantabria. Esta área, que daría lugar a la Castilla condal primigenia, se comunicaba con la Meseta por vías romanas. La necesidad de fortificar estas comarcas al norte de los montes Obarenes se hizo patente con las campañas musulmanas de finales del siglo VIII, lo que llevó al establecimiento de numerosos castros, dando nombre a la región (Castella).

La carta de Brañosera se otorgó en 824, en los inicios del reinado de Alfonso II. Fue concedida por el conde Munio Núñez, junto con su esposa Argilo, a diversos colonos. Este período (823-826) estuvo marcado por intensas campañas musulmanas dirigidas contra Álava y Los Castillos (futura Castilla), lo que evidencia la inseguridad de la zona. La figura del conde en Castilla se consolidaría posteriormente, hacia 862, con Rodrigo.

Según el medievalista Sánchez-Albornoz, la carta de Brañosera es el primer y más valioso testimonio documentado de las repoblaciones oficiales en el reino astur-leonés. El documento relata que en otoño de 824, el conde Munio Núñez y Argilo, tras recuperar un estratégico espacio de la naturaleza salvaje (inter ursis et venationes), acordaron su ocupación otorgándola ad populandum a cinco familias. Se asentaron en una nueva «villa» llamada Brania Ossaria (Brañosera), cerca de una antigua ciudad desierta y una vía romana.

El conde Munio Núñez actuaba como delegado del monarca Alfonso II. Al otorgar la carta, reconocía a los pobladores el aprovechamiento o usufructo exclusivo de tierras del dominio público, con la finalidad de facultar su roturación y aprovechamiento y, con ello, la expansión territorial del reino. El emplazamiento elegido para la nueva puebla, resguardado por sierras y bosques en la sierra de Hijar, parece haber evitado intencionadamente el lugar de la antigua ciudad cercana a la vía romana, posiblemente por ser demasiado vulnerable a incursiones musulmanas.

Aunque los pobladores obtenían el disfrute del «dominio útil», en condiciones normales estarían obligados a prestaciones tributarias y personales. Sin embargo, la carta les otorgaba privilegios:

- Exención de una importante prestación militar personal: la labor de vigilancia o guardia militar llamada «vigilias de castellos».

- Establecía el pago de «tributum e infurtión» al conde «cuanto pudieren», con clara finalidad repobladora. Este tributo era percibido por Munio Núñez en su función fiscal delegada, aunque probablemente se le autorizó a apropiárselo como retribución.

- Reconocía el derecho a percibir derechos y exacciones sobre los espacios silvo-pastoriles de su término, incluyendo el cobro de «montazgo» (impuesto de tránsito de ganado foráneo) a otras comunidades.

- Otorgaba el derecho a la propiedad de la mitad de los bienes valiosos o tesoros hallados en su término («habeant foro»), reservando la otra mitad para la autoridad condal. Esta concesión es vista como un «fuero» en su sentido original de privilegio o exención de una disposición general.

- Se acordó la erección de una iglesia bajo la advocación de san Miguel cerca de la población, asignándole un perímetro de inviolabilidad según el derecho canónico.

La carta de Brañosera es considerada un escazo testimonio de carta ad populandum, reflejo de la intensa labor repobladora oficial del reino astur desde el siglo IX, basada en ordinationes, edicta o decreta regis que establecían las condiciones para las nuevas pueblas. Era el documento mismo el que propiciaba la población al recoger las condiciones del asentamiento.